時空を超えてー木々高太郎の雑記ー㉜読み人知らず

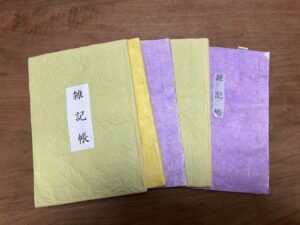

◆人には伝世願望がある様だ。皆夫々に生きてきた足跡を残しておきたい又、時には子孫に書き残したいと思う様だ。昔、公家社会ではその公式行事は、みな前例に依って行なっていた。彼等は全部を記録して憶えるより手がなかった。最近その膨大な写本、記録、日記類がクローズアップされてきた。

◆財団法人冷泉家、時雨亭文庫である。この冷泉家の先祖で有名なのは、藤原俊成でありその子の定家である。俊成は勅令を受けて千載和歌集の選者になった人である。都落ちした平家の武将であり弟子の薩摩守忠度は数人の部下を連れて、深夜五条の俊成の邸まで引き返し、年来詠んだ自分の歌集を俊成に託した。

◆俊成はその歌集の中より、朝けんを蒙っている人だからと云うので”読む人知らず”として一首載せるのである。尚定家は百人一首の「こぬ人を松帆の浦の夕なぎに やくやもしほのみもこがれつつ」という歌で知られている。

◆定家が十九歳の時、一夜で五条の家は焼けてしまう。父俊成が永年に亘り丹念に書き貯めた写本日記類は一夜にして灰と化してしまった。ここで父の落胆を目の当りに見た定家は、一念発起して写本に打ち込むのである。

◆当時、物語りの写本等は荘園を武士に取られてしまった収入のない公家には、それはそれなりの生活の手段であった。各大名は娘の嫁入道具に源氏物語等の写本を求めた様である。

◆定家は晩年には十七歳位から付けた日記の複写をしている。そして火災に備えて別の処へ保管した様だ。その一部が天理図書館に天理善書として保管されている。

◆昔から御所へ仕えて、式典の音楽を奏する家が連綿と続いている。中には太安万侶からの家系を誇っている家もあるのだからすごい。この中の一家に安部氏がいる。今も続いて宮中で勤めているが、この先祖の季尚の書いた楽家録という本は、五十巻、千百八十三項目と云う膨大なもので、笛に巻く桜の皮の剥ぎ方、又その道具、琴の糸のより方から、それを造る道具迄書いてあるから何とも云えない。平安時代の音楽では雅楽の事なら何でもと云う百科辞典を家で作っているのだ。そして家伝の書物を一子相伝に現在まで伝えてきている。

◆書いたものが物を言うと昔からよく言う。文書類を伝世品として大事にし、古い物をこの位沢山持っている国は世界に類を見ない。時雨亭文庫もさること乍ら、未だ開封されていない山科家の御文庫、また未整理の東寺の百合文庫等を考える時、明日が決して今日の続きではない。きわどい毎日から若千眼を放して、八百年も前のものを見てみるのも、決して悪い事ではない。

(平成9年10月15日)