10年以上経過の遺言vs時効取得

2024年3/20の日本経済新聞に興味深い裁判の判決が載っていたので纏めます。

10年以上経過後発見の遺言、相続認められず - 日本経済新聞 (nikkei.com)

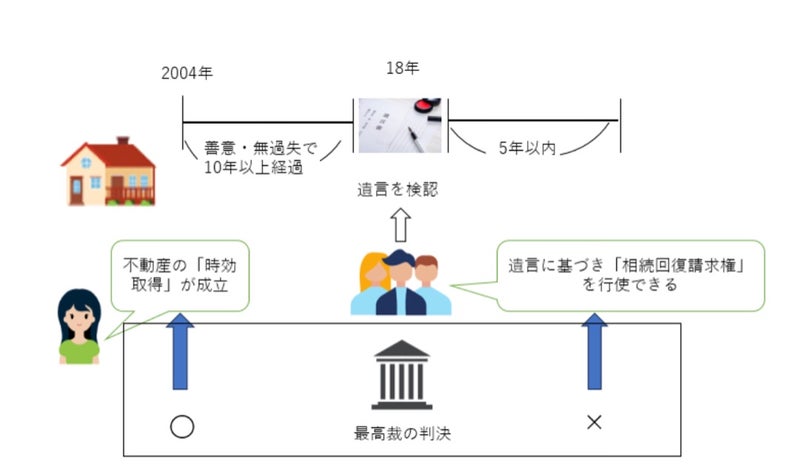

(原告)Aさん 2004年、養子縁組をしたおばの不動産を唯一の法定相続人として相続、登記

(Aさんの主張内容)いとこらによる遺産の返還を求める権利はない(19年に提訴)

(詳しい内容)

Aさんが相続登記をして10年以上過ぎた2018年に遺言の存在が判明。裁判官が立ち会って開封する「検認」が行われたところ、AさんやAさんのいとこを含む3人に「遺産を等分する」と書かれていた。

(いとこらの主張内容)

民法が規定する「相続回復請求権」と呼ばれる権利を主張。侵害の事実を知ったのは検認を経て遺言の内容を把握した時点で、まだ5年が経過していないと強調。女性に対して不動産を返すよう求める。

(最高裁判所の判断)

回復請求権に5年間などの期限が求められた目的は「相続権の帰属や法律関係を早期、終局的に確定させること」にあると確認。

行使できなくなるまで時効取得を認めないのは「趣旨に整合しない」とした。相続回復請求権が残っている状態でも時効取得は成立すると結論付けた。この場合の時効取得とは「所有する意思を持ち善意・無過失で10年間、不動産などを占有した場合はその所有権を取得できるとする。」こと。

興味深い判決だと思いました。遺言書は「法定効力」があるものですが、その発見が遅れると「時効取得」の方が優先されることとなったわけです。

このようなことが起こらないためにも遺言書は作成したら被相続人が亡くなってすぐに遺言書があることをわかる状態にしないとこの裁判のように5年以上裁判しないといけないといったトラブルに繋がるんだと感じました。

遺言書の作成のご相談は品川区のかむろ坂行政書士事務所にお気軽にして下さい。