NPO法人の存在意義

皆様はNPO法人にどのような印象をお持ちでしょうか?

私は「遺贈寄付」ということに興味をもち承継寄付診断士1級を取得しました。

その学びの中でNPO法人に対する考え方がずいぶん変わったのでご紹介したいと思います。

学びの前の私のNPO法人への印象は、ぼんやりと社会問題に対して意識の高く、わりと経済的にも余裕のある人達がボランティアに近い形で運営している団体といった印象を持っていました。行政とも何らかの関わりがあるとの認識でした。

しかし、この認識、間違っているかもと承継寄付診断士の講義を受講して気付かされました。

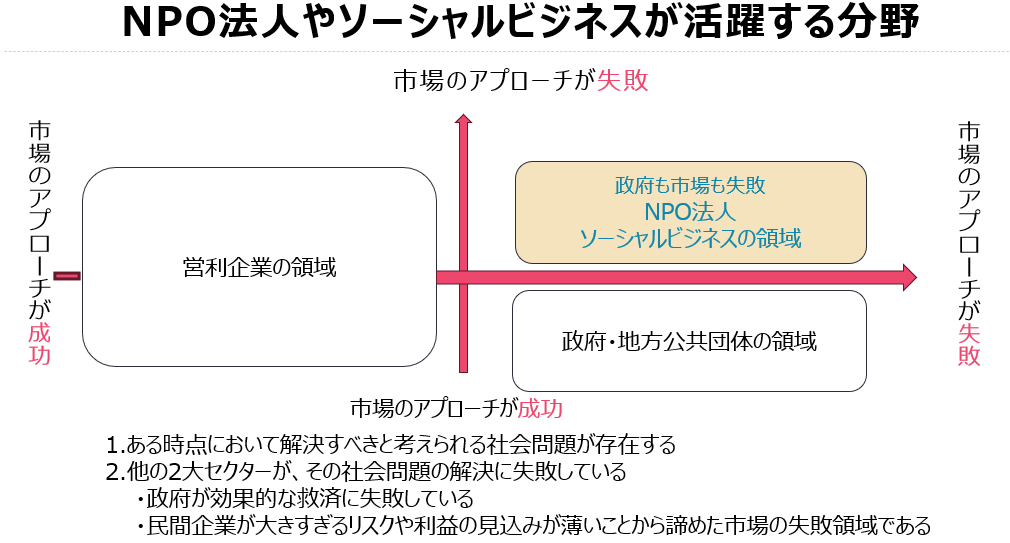

NPO法人が必要とされる背景として

・市場原理の限界(格差の拡大)

・公助の限界(財政赤字・少子高齢化・人口減少)

・地球の限界(地球温暖化)

があるとのことです。

こうした限界に取り組むNPO法人は

「様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称」

と定義されています。

営利企業と政府・地方公共団体とNPO法人の関係性は、とっても簡単にあらわすと営利企業も政府・地方公共団体も失敗した領域がNPO法人の領域です。その分野は社会的には解決すべきであるけれど、政府が効果的な救済に失敗していたり、民間企業にとっては大きすぎるリスクや利益の見込みが薄いことから諦めた市場の失敗領域であるという位置づけだそうです。

いわば「誰もできない、やりたがらない」けれど「社会的には必要性が高い」といえるわけです。

その運営費は主に国からの補助金収入、事業収入、寄付収入となっています。寄付収入の規模によってNPOの発展か衰退化は変わってくることは容易に想像できるかと思います。

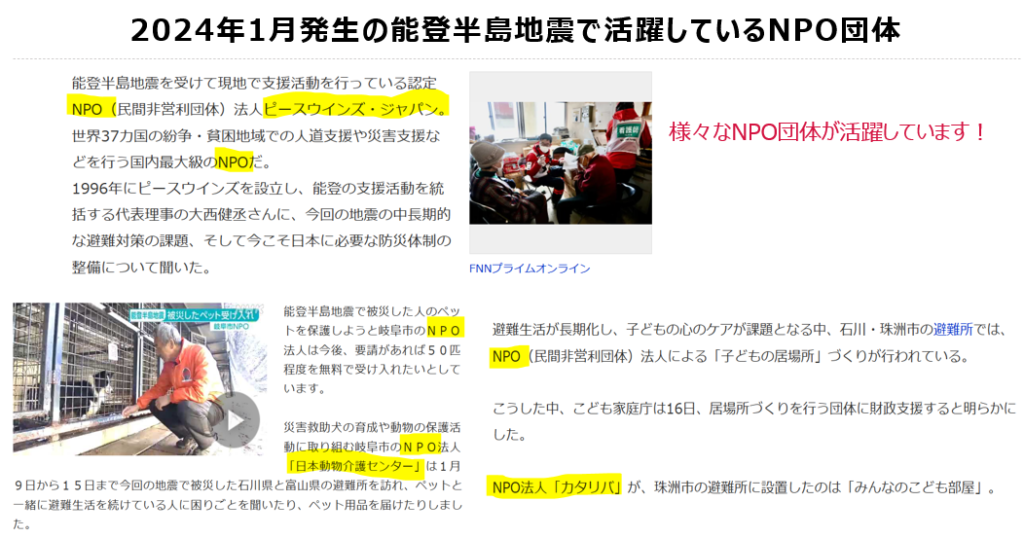

2024年1月に発生しました能登半島地震では多くのNPO団体が活躍していることがニュースになりました。それぞれの専門分野を活かしたNPO団体ならでは活動ではないかと思います。

そしてこれは私の個人的な考えですが、NPO法人が長く持続するには運営スタッフにはしっかりとお給料を支払う必要があると思います。寄付する方は直接的に例えば子供や研究のために使ってほしいと寄付をされる方が多いでしょうから給料設定の金額には頭を悩ませるとは思いますが、私はスタッフのボランティア精神に頼るような考え方には違和感を感じています。

いくつかのNPO法人の方のお話も講座で拝聴しました。

その中でAAR JAPAN(難民を助ける会)の方がお話されていたのですが、紛争地帯で活動しようとした場合、国としての支援には制限をかけられることがあるそうですが、NPOからの支援は制限がかかることが少ないそうです。

政治的な思惑と関係なく「難民を助ける」だけを目的とした団体として認識されるということでしょう。非常に重要な役割を果たしていると思います。国境なき医師団も同じような感じなんだと思います。

実際のところは怪しい団体もあるかと私は思います。今後、NPO法人の情報を敏感にキャッチしていきます。

遺贈寄付に関しましては日本承継寄付協会のホームページにも詳しく載っていますのでご覧ください。

日本承継寄付協会|遺贈寄付で思いやりが循環する社会へ (izo.or.jp)

かむろ坂行政書士事務所ではNPO法人をはじめとする団体への遺贈寄付のご相談、遺言書作成を承っています。お気軽にお問合せ下さい。